1月中旬、胃カメラ検査を受けたところ、胃癌が見つかった。

えらい事や!

2月末から、ノルウェーにオーロラを見に行く予定がダメになるかも知れん。

生研(患部の一部を切り取って,顕微鏡などで調べる検査)に2週間程かかると言われたが、オーロラのキャンセルは一ヶ月前。

間に合わない!

それを、

別科の医師(消化器内科でない)に伝えたところ、電子カルテに書き込んだらしい。

そのカルテを見た消化器内科の先生が便宜を図ってくれた。

生研結果(早期胃癌)が一週間で出たので、直ぐに来いと電話くれ、胃カメラ検査から二週間で手術をしてくれた。

消化器内科の先生方に感謝!

手術はESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)手術。

(画像をクリックすると拡大します)

早期胃癌で良かった。

入院二日目に手術。

手術当日と1日目は絶食。点滴で持たしていた。

術後2日目に重湯。

みそ汁に具は入ってない。完全な流動食。

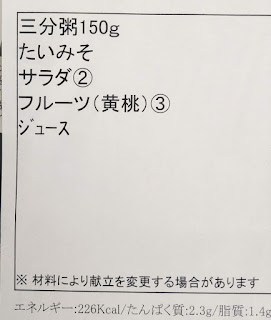

ただし、点滴から解放された。術後3日目は三分粥。

術後4日目で五分粥。

術後5日目でようやくパン(全粥)となった。

この日(術後5日目)が退院日。入院一週間で家に戻れる!退院時、先生、看護師さんから、これでオーロラ大丈夫ですよって言われた!

病院の皆さんに感謝!

退院後一週間は以下のことに注意して自宅療養すれば良い。

(画像をクリックすると拡大します)

◆今回の反省点

胃カメラ検査は毎年、別の町医者で行っていたが、コロナが始まってから敬遠され検査が途絶えていた。

やはり、胃カメラは毎年、大腸カメラは2,3年に一回行い、チェックしないとダメ。

今回は早期胃癌で、胃を摘出する事なくラッキーだった。

これを教訓に、引き続き大腸カメラ検査も行う予定。